ゼンリンミュージアム

「空気のような存在」になった地図と出会いなおす、地図文化を広める取り組み

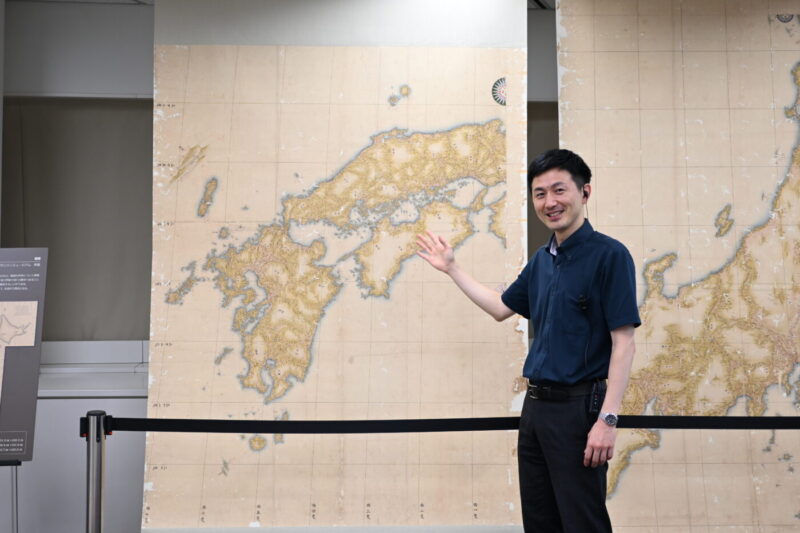

今回お話をうかがったゼンリンミュージアム副館長/学芸員の新井啓太さん

いつものようにスマートフォンの地図を見ながら向かった先は、福岡県北九州市にあるゼンリンミュージアム。地図のリーディングカンパニーとして知られる株式会社ゼンリンが運営する企業博物館だ。2020年の開館から5周年を迎えたこの施設は、一般的な企業博物館とは一線を画す特徴的な運営方針を貫いている。それは、あえて企業色を消すという選択だ。企業色を消してでも伝えたい地図の魅力とは一体何なのだろうか。2025年6月6日にリニューアルオープンしたばかりのゼンリンミュージアムをまわりながら、現代の地図のあり方に対する思いを、ゼンリンミュージアムの副館長で学芸員の新井啓太さん(株式会社ゼンリン 社長室 ゼンリンミュージアム担当 課長 キュレーター担当)にお話をうかがった。

資料館からミュージアムへの進化

常設展「世界の中の日本」の展示では、西洋人が16世紀以来描いてきた日本の地図を紹介している

ゼンリンミュージアムの歴史は2003年まで遡る。当初は「ゼンリン地図の資料館」として、同じ場所で企業博物館の王道ともいえるかたちで運営されていた。14階に資料館、12・13階が本社という構成で、会社の歴史や商品紹介、スポーツ支援などの社会貢献活動を紹介しながら、地図の歴史もあわせて展示するスタンスだった。

転機となったのは、創業70周年となった2018年。地図文化振興の取り組みを強化する機運が高まり、「会社のことではなく、地図とは何か、魅力を伝えられる場所をつくろう」という方針のもと、現在のゼンリンミュージアムとして生まれ変わった。

この転換期に重要な役割を果たしたのが、社内公募によって選ばれたキュレーターたちである。「久々の社内公募だった」というこの取り組みにより、これまで他の業務に取り組んできた社員の中から、地図文化振興に携わる専門職が誕生した。現在のキュレーター6名は、全員が学芸員資格を持つ専門性の高い組織となっている。

地図の存在感のなさへの危機感

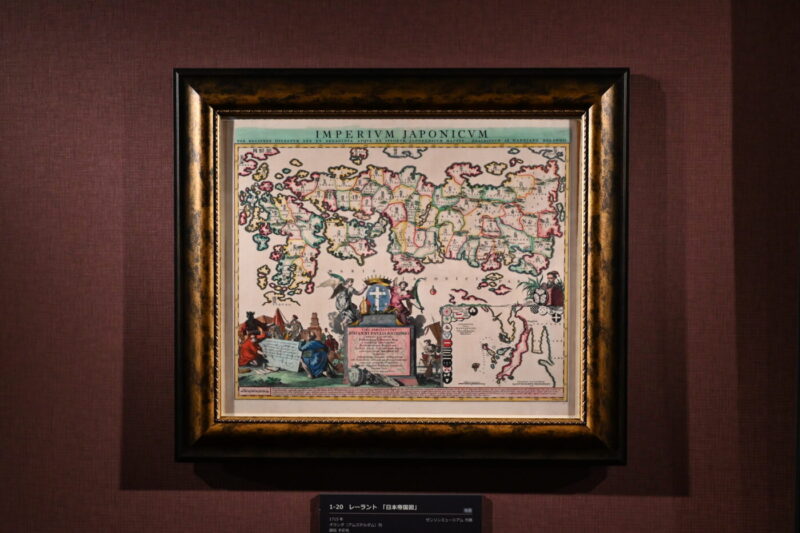

オランダの地図学者レーラントの「日本帝国図」には絵図としての側面も

ゼンリンミュージアム開設の背景には、現代社会における地図の存在感の希薄化への危機感がある。「生活にあることが当たり前になり、空気のような存在になってしまったがゆえに、その存在を誰も気に留めなくなっているのではないか」と新井氏は懸念を示す。

スマートフォンで瞬時に現在地の地図が表示される現代において、地図のつくり方やつくっている人の姿は見えにくくなっている。そのような状況を踏まえて、業界のリーディングカンパニーとして地図の楽しみ方を広めていくことが重要だと考えているのだ。

地図文化の魅力を伝える展示のこだわり

展示物は額装されており、顔を近づけて細かい情報まで見ることができる

ゼンリンミュージアムの展示は、単に地図を並べるのではなく、来館者に地図の魅力を深く理解してもらうための細やかな工夫が随所に施されている。現代のような世界地図がまだなかったころのさまざまな地図表現に関する詳しい解説は、地図の奥深さを教えてくれる。伝聞した未知の大陸について想像で描かれた地図や、宗教・神話によって解釈された地図など、解説を踏まえることで見応えがグッと高まる。

最も特徴的なのは、地図の展示に特化した環境づくりだ。一般的な博物館では壁面展示ケースが使われることが多いが、ここでは「間近で見てほしい」という思いから、額装での展示にこだわっている。2025年6月のリニューアルでは、伊能忠敬が中心となって作成した「伊能図」を細部まで見られるタブレットを設置。地図は情報共有のツールとして凝縮されているため、小さな文字で膨大な情報が詰め込まれている。その細かい情報を読み取れるような展示環境を整えることで、当時地図を製作した人たちの技術や熱量を感じられるようになる。

展示内容においては、地図の進化を時系列で追う明確なストーリー構成を採用している。紀元前から始まり、精度が求められる一般図の時代、そして目的にあわせた機能性が求められる現代の主題図の時代へと続く流れを、来館者が理解しやすいよう組み立てている。

さらに興味深いのは、歴史上のキーマンを意図的に取り上げる演出だ。フランシスコ・ザビエル、豊臣秀吉、伊能忠敬、シーボルトなど、誰もが学校で習った人物を登場させることで、昔勉強した断片的な記憶と地図の歴史をつなげる仕掛けをつくり、大人の来館者が「なるほど」と感じられるような展示を心がけているという。

2025年6月6日から導入されたタブレットでは、伊能図を拡大して細部まで閲覧できる

コミュニケーション重視の運営スタイル

他の博物館との大きな違いは、キュレーター(学芸員)が常駐していることだ。多くの博物館では学芸員企画や研究を主としてはギャラリートークのときに表に出ることが一般的だが、ゼンリンミュージアムではいつでもお客様からの質問に答え、解説できるよう、展示室に常駐している。毎日実施されるガイドツアーも含め、来館者一人ひとりの興味や理解レベルに応じて対応できる体制を整えている。

この背景には、「地図はみんなが好きなもの」という哲学がある。誰もが日常的に地図を見て使っている。慣れ親しんだ地図を別の角度から掘り下げることで、潜在的な興味を呼び起こし、地図の世界へと引き込んでいく。それが、同館が目指すコミュニケーション重視の運営スタイルの根幹にある考え方だ。

体験を通じた地図の魅力の再発見

館内で貸してもらえる虫眼鏡を使って地図を見てみると、情報の細かさに驚かされる

今後の展開として、新井氏は「体験」の重要性を強調する。しかし、それは最新技術を使った体験ではない。むしろ逆の発想だ。「現代の地図があまりにも完成されすぎて便利な存在なので、あえて10年前、50年前、100年前とか、そういう時代の地図って何だったのか、どうだったのかを見てもらう」ことで、これまで地図をつくってきた人たちに思いを馳せ、現代の地図の価値を際立たせようという考えだ。

たとえば、昔の測量の方法を再現したり、身の回りの地図を手書きで作成したり、あえて紙の地図だけを使って目的地に向かったりする体験プログラムも楽しそうだ。「400年前の天体観測をやってもいいかもしれない」と新井氏は笑顔で語る。過去の叡智を、身をもって体験することで、当たり前になったスマートフォンの地図やカーナビゲーションの見方も変わるだろう。

地図愛を育む文化的使命

ゼンリンミュージアムのロゴは大航海時代の地図と月、星をモチーフにしている

最近「チ。―地球の運動について―」というアニメが話題になった。15世紀ヨーロッパを舞台に、地動説を研究する人たちの生き様を描いた作品だ。この作品の中でも、ゼンリンミュージアムで描かれていた様な、天文学と数学によって世界のあり様を知ろうとする人たちが登場する。ゼンリンミュージアムは、単なる企業博物館の場を超えて、地図文化そのものの振興を使命とする稀有な存在だ。地動説をテーマとしたエンターテインメントが注目を集める中、地図というテーマにも同様のポテンシャルがあるだろう。

「地図にはみんな慣れ親しんでいるのに、当たり前になり、あまり意識されない空気のような存在になっている。」という現状を変えるため、ゼンリンミュージアムは地図の魅力を多角的に発信し続けている。企業色をあえて消すという大胆な選択により、地図から見える歴史・文化を学び、楽しめる展示空間を実現している。地図は私たちの日常に欠かせない存在でありながら、その歴史や文化的価値について考える機会は少ない。ゼンリンミュージアムは、そんな地図への新たな視点を提供し、次世代に地図文化を継承していく重要な役割を担っているのである。

取材を終えて

取材前は「地図の魅力」といわれてもピンと来なかったが、時代によって異なる地図の役割や文化背景、あるいは地図をつくる人たちの想像力やクリエイティビティには驚かされた。自分の位置を教えてくれて、目的地までスムーズに導いてくれる現代の地図は、とても便利で生活に欠かせない道具であることは間違いない。しかし地図の歴史を知ってしまうと、この利便性によって影を潜めた「世界を想像する力」に想いを馳せてしまう。技術の進歩によって、地図はこれからもっと便利になり、生活に溶け込んでいく。その一方で、地図の利便性が高まるほどに、ゼンリンミュージアムが伝える地図の魅力はより深みを増していくのだろう。

取材日:2025年7月8日(火)

取材先:株式会社ゼンリン

・ゼンリンミュージアム(福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク北九州4F(受付)・14F)