わずか50㎡の「高島屋史料館TOKYO」が発信する、百貨店が担うべき「本当のメセナ」とは

日本の美術展の歴史において、百貨店との関係は深い。明治の近代化以降、西洋的な美術館が広まるまで、気軽に美術に触れる場として百貨店がその受け皿となっていた。特に昭和期には、高島屋をはじめ三越や松坂屋など各百貨店が「デパートの催事場」で本格的な美術展を次々に開催し全盛期を迎えた。同時に百貨店は画家の育成や販売活動も行うなど、作家にとっては大切な「パトロン」でもあった。

長年日本の美術界を支えてきた百貨店は、企業メセナの先駆的存在ともいえる。そして今もなお、広範で挑戦的な展示企画を次々に送り出す異色の企業ミュージアムが、東京の百貨店内にある。日本橋高島屋の「高島屋史料館TOKYO」だ。ショッピングモール、少数民族、団地と映画、そして戦後に生まれた闇市。高島屋のブランドイメージと一見結びつかない展示テーマの数々からは、文化への圧倒的な熱量を垣間見ることができる。これまで数々のユニークな企画を生み出してきた海老名熱実館長へその原動力をうかがうと、都市文化を牽引するという百貨店文化の原点回帰と、企業メセナの最新地点が見えてきた。

館長の海老名熱実さん。婦人服売り場の片隅にある史料館入口にて

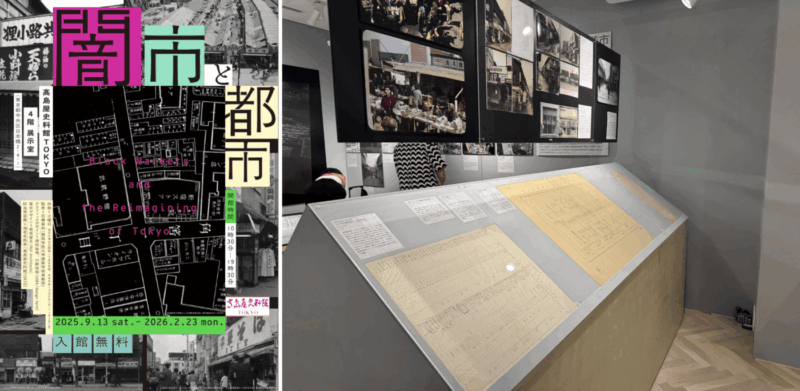

「高島屋史料館TOKYO」は、2019年3月に日本橋高島屋S.C.本館に開館した。かつては貴賓室だったスペースを再利用した展示空間は、4階婦人服売り場の一角にあり、わずか50㎡ほどだ。入口では鮮烈なデザインのポスターやパネルが、来場者を迎え入れる。

最新企画は、「闇市」から見る戦後の発展

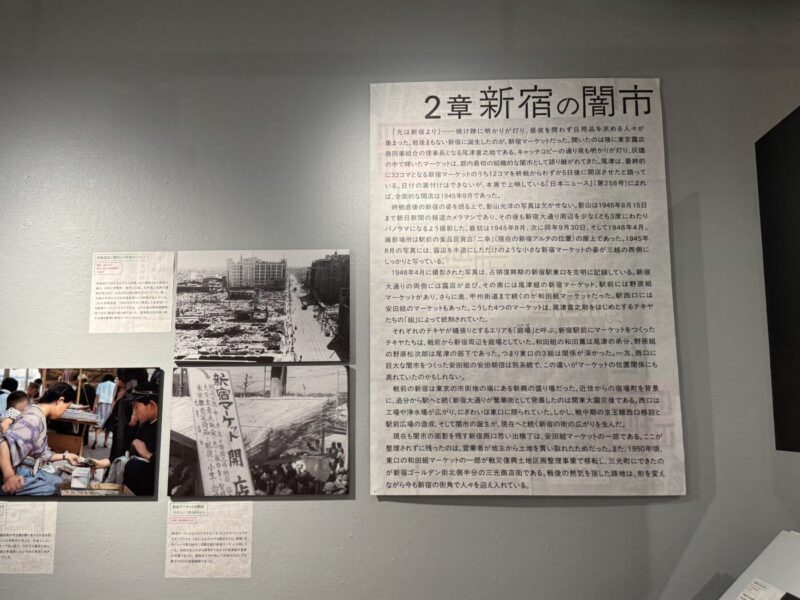

2025年9月から始まった最新企画は、「闇市と都市-Black Markets and the Reimagining of Tokyo」展。戦後の混乱期に仮設の市場として立ち上がった闇市の活力を、当時の写真や地図などから考察する内容だ。焼け跡に生まれた闇市は、東京に再び活力を与えたものの、役割を終えた後にひっそりと消えて行ったという。終戦からまもない闇市の貴重なカラー写真を見ると、みずみずしいマグロの真っ赤な切り身や、ビビッドでカラフルなフルーツが、所狭しと並んでいる。想像以上に多種多様な商品ラインナップや、その量にも驚く。当時の札や管理台帳などからは、秩序立って運営されていたことも想像される。その様子からは「不法占拠」などの既存のイメージを塗り替えるような、モノ・人・カネが交錯する経済のダイナミズムをも感じる。

「売り買いする人々のエネルギー、復興のエネルギーを見てほしい。百貨店も闇市も『商い』を通して都市を活性化させているという点は同じ」と、企画をした海老名館長は語る。

展示を見ると「闇市」のイメージがどんどん覆されていく

自社の歴史にこだわらない斬新なテーマ選び

「高島屋史料館TOKYO」のコンセプトは、「都市にシーンをつくり出す」こと。これまで建築、団地、少数民族ウイルタに至るまで、多岐にわたるテーマで独自の展示を行ってきた。その大きな特徴は、「自社の歴史にとどまらない」という点にある。海老名館長は、企業博物館の企画展が、自社の歴史を繰り返し語るばかりでは、「鑑賞者の心が倦み疲れてしまうのではないか。」と感じられたと語る。「過去を語ることに酔うだけでは、それはメセナの名を借りた独白に過ぎない」と考え、だからこそ、歴史を現代社会に接続するような意義あるテーマを追求してきた。

また、高島屋に直接関係しない挑戦的なテーマをあえて選ぶ理由として、百貨店が持つべき「かつての力」の回復をしたいという思いがある。高島屋の歴史を紐解くと、かつては単なる商業施設ではなく、美術家を支援し、若いクリエイターに仕事を与え、新たな文化発信の担い手でもあった。しかし現在はその役割が薄れてきており、海老名館長は、「もう一度『流行の発信地』としての百貨店の原点に立ち返りたい」と語る。展示の共同制作や監修者の選定においても、大学の研究者だけでなく、在野の研究家とも積極的に組んでいくことも意識しているという。

「見ておくべき場所」として、熱心なファンを徐々に獲得

海老名館長が行うユニークな展示内容は、徐々に熱心なファン層を集め、若い世代を中心に盛り上がりを見せている。特に土日には多くの来場者があり、普段の百貨店の客層とは異なる人々がデートとして訪れる様子もしばしば見受けられる。情報量の多さや入場無料であることから、まず初回来場時にざっと内容を把握し、その後何回かに分けて鑑賞するリピーターも多い。次の展示内容に強い関心を示され、受付スタッフに「次は何ですか」と尋ねる人も増えている。百貨店の王道ともいえる婦人服売り場の片隅で、文化的に濃密な狭小空間が存在しているという異色さが熱心なファンの心もくすぐるのだろう。「大人の秘密基地」のようなワクワク感がそこにはある。

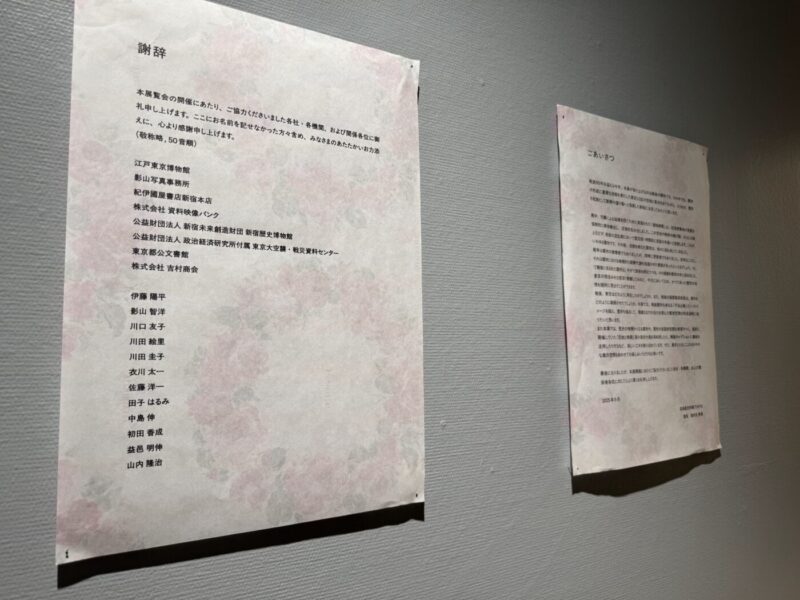

よく見ると・・高島屋の包装紙の裏に謝辞が

狭さを逆手にとった巧みな空間配置、キャプションから什器に至るまで細かな工夫が施されていて、来場者を楽しませるためのこだわりが散りばめられている高島屋史料館TOKYO。

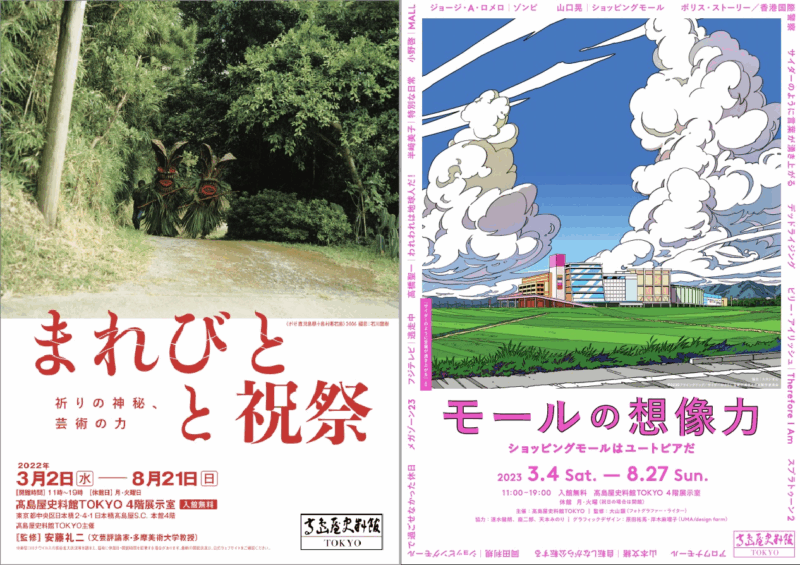

当初は、一般的な百貨店イメージからかけ離れる展示について、社内の理解を得ることは容易でなかったという。転機となったのは、コロナ禍の2022年に開催された「まれびとと祝祭−祈りの神秘、芸術の力−」展。行列ができるほど人気を博し、VTuberなどにも取り上げられ、SNSなどでも話題に。これまでにない客層からの目に見える反応が、社内で認められるきっかけの一つになったという。百貨店も変化して行かなければという社内の強い危機意識も、館の方針をかたちづくる後押しとなった。2023年には、ショッピングモールを裏で支える「バックヤード」に着目した「モールの想像力−ショッピングモールはユートピアだ」展を成功させた。「日本橋という象徴的な場所で、裏方やマイノリティ、若いクリエイターの存在に光をあてたい」という海老名館長の思いは、確かな反応を手がかりに、次々に結実していった。

展示活動を超えた新たな挑戦へ

挑戦をし続ける海老名館長が、今年新たな文化活動支援を始めた。それが「高島屋・東神開発都市文化賞」だ。かつての百貨店が牽引した「都市文化」をあらためて問い直し、現代における都市文化を分析した優れた書籍を表彰する。審査員には、従来の保守的で威厳に満ちた百貨店らしさを刷新するような、多方面にわたり活躍する若手の専門家が起用されている。ここにも、かつての百貨店の歴史的役割を現代にアクティブに接続しようとするという意志が生きている。社内の承認が得られてからすぐに動き出したという本企画は、民間企業だからこそできる積極的かつスピーディな文化支援のかたちとしても注目の賞だ。

2026年に初の受賞作が生まれる予定

取材を終えて

今年開催された「団地と映画展」、「闇市と都市展」どちらの展示も狭い空間いっぱいにパネルや解説が配置され、まずはその濃密さに圧倒された。海老名館長いわく「がんばって読める情報量」であり、館を出たあとは一冊の本を読んだかのような気持ちになった。関連作や研究者の誘導がしっかりなされているため、「次はこの本を読もう」「この映画を見よう」と自分のメモもいっぱいになる。一般的な美術館のように「作品を見て楽しむ」のではなく、「情報を浴びて、次に知りたいことを手に入れる」ことができる、刺激的な展示であった。

海老名館長が生み出す企画には、既存の境界や枠組みを超えて、自分とは違う世界を見てみる、新たな視点に気づくという、多様な世界への眼差しが常にある。特に、若手やマージナルな存在に光を当て、社会に新たな文化や価値を生み出す姿勢が貫かれており、それは直接的な営利を求めない企業メセナだからこそできる文化的支援だ。かつて百貨店が民間主導で美術を支えてきた歴史の延長にこの館の活動があるとともに、将来の都市文化や研究を支える才能がここから生まれていくことを感じた。百貨店の原点であり、文化の最新地点を感じられる場所が、「高島屋史料館TOKYO」なのだ。

多くの人に、「ここで何かが生まれている」というマグマのようなエネルギーをこの小さな展示室から味わってほしい。

取材日:2025年9月29日(月)

取材先:株式会社高島屋

・高島屋史料館TOKYO(〒103-8265東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋S.C. 本館4階・5階)