地域と奏でるハーモニー

「三井住友海上文化財団 ときめくひととき」公演に学ぶ、企業メセナの理想形

地域住民のためのコンサート「三井住友海上文化財団 ときめくひととき」は、同財団が1990年から開催している事業だ。三井住友海上火災保険株式会社(MS&ADインシュアランスグループホールディングス傘下)の社会貢献活動の一環として、これまでに累計1,000回以上もの公演を全国各地で実施。日ごろクラシックコンサートがあまり開催されないエリアにも質の高い演奏会を届けており、1995年にはメセナ大賞 ‘95(現メセナアワード) 「メセナ普及賞」を受賞した。そのユニークな事業モデルの核心に迫るべく、担当者の宮下華奈さん(三井住友海上文化財団コンサートディレクター)にお話をうかがった。

担当の宮下華奈さん。背後には、各地で開催されている公演のポスターがずらりと並んでいた。

手探りで始まった、地域密着型コンサート

この事業は1989年、大正海上文化財団(三井住友海上文化財団の前身)の事務局長に就任した殿村弘氏が、各地に足を運んで地域のニーズを拾いあげるところから始まった。

宮下:三井住友海上(旧:大正海上火災保険)は損害保険会社ですので、全国に店舗があり、地域に密着しています。そういう企業の特性を活かしながら、当時の事務局長が『地域の皆さまとどんなことができるか』をゼロから検討していきました。

現・担当者として、ほぼ毎週末、コンサート開催のために全国各地を飛び回っている宮下さん

そんな中で財団が掲げたミッションは「地域文化の振興への貢献」。事務局長は、財団に支援を求める人を受け身で待つのではなく、こちらから各地に働きかけてともに行動するという姿勢をとるべきだ、という信念を持っていた。

構想を温めていた殿村氏に、事業の方向性を決定づける運命的な出会いがあった。1990年1月、あるパーティーで、バリトン歌手の岡村喬生さんと知り合ったのだ。そこで、演奏環境や交通の便がよいとはいえない場所でコンサートを開くという事業案について、単刀直入に相談した。岡村氏は迷わず賛同したという。

.jpg)

記念すべき第1回は、事業に賛同した岡村喬生さんが出演

第1回公演は、1990年5月、新潟県の小千谷市民会館にて行われた。宮下さんが2022年にこの会場を訪れた際、「第1回の”地域住民のためのコンサート”、実は私が担当者だったんですよ」と彼女に声をかけた人物がいた。その人物とは、現在同会館の館長であった。時を超えての再会が実現するのも、35年もの間、公演を重ねている事業ならではだろう。

-800x600.jpg)

-800x600.jpg)

32年の時を経て、第937回として開催

協働とオーダーメイドの精神に支えられた「本気の舞台」

「ときめくひととき」の出演者リストを拝見すると、約20組のアーティストはすべて、名実ともに日本を代表する音楽家ばかり。財団は演奏家選考委員の有識者たちと、真摯に選定にあたっている。しかしこの事業は、単なる演奏家の派遣にとどまらない。都道府県、市町村、財団の三者が共同主催者となって一から内容を練り上げる、いわば「協働」のモデルが強みだ。

公演開催を希望する自治体は、毎年夏に都道府県を通じて応募する。公募数30公演ほどの枠に対し、例年100件を超える申込みが殺到するという。中には初めてチケットを販売するホールや、ピアノがない公民館などもあるので、財団ではオリジナルの制作マニュアルを用意している。当日のタイムスケジュールや、印刷物の作り方、チケット販売、ステージ設営など、制作のノウハウが細部にわたってまとめられている。コンサートが未経験の主催者でも、これがあれば安心して取り組めそうだ。

-800x600.jpg)

最近のコンサート(第1063回 大分県日田市)

さらには、開催地にあわせて公演内容をカスタマイズすることも大きな特徴だ。宮下さんは開催5カ月前には現地主催者と打ち合わせを行い、地域のニーズや希望をていねいにヒアリングし、その町ならではの公演を手づくりすることを心がけている。

.jpg)

チラシデザインにもバラがあしらわれている(第1068回 岐阜県大野町)

興味深いのは、現地のスタッフと観客、それぞれの音楽の受け止め方の違いだ。クラシック音楽になじみが薄い地域だと、現地の主催者から「聞きなじみのある曲でないと来場者が喜ばないのでは?」という意見をもらうことがあるそうだ。しかし財団が10年間集計し続けている来場者アンケートからは、異なる実情も浮かび上がってくる。

誰かの「心が動く」ひととき

財団の事務所は、東京駅八重洲口にほど近いオフィスビルにあるが、宮下さんはほぼ毎週末、全国各地へ赴いている。入社以降、12年間で訪れた市町村の数は200カ所以上。その中で特に忘れられないエピソードをうかがった。

-800x600.jpg)

小学校体育館での鑑賞教室(第935回 山梨県笛吹市)

さらには彼女自身の体験も、この事業の意義を物語っている。財団で勤務し始めたころ、宮下さんが熊本の小さな町に住んでいる祖母に財団での仕事の話をしたところ、「そういえば何年も前に、近くの会場にこんな人が来てくれた。すごくよいコンサートだったよ」と話してくれたという。それは奇遇なことに、三井住友海上文化財団によるコンサートだった。

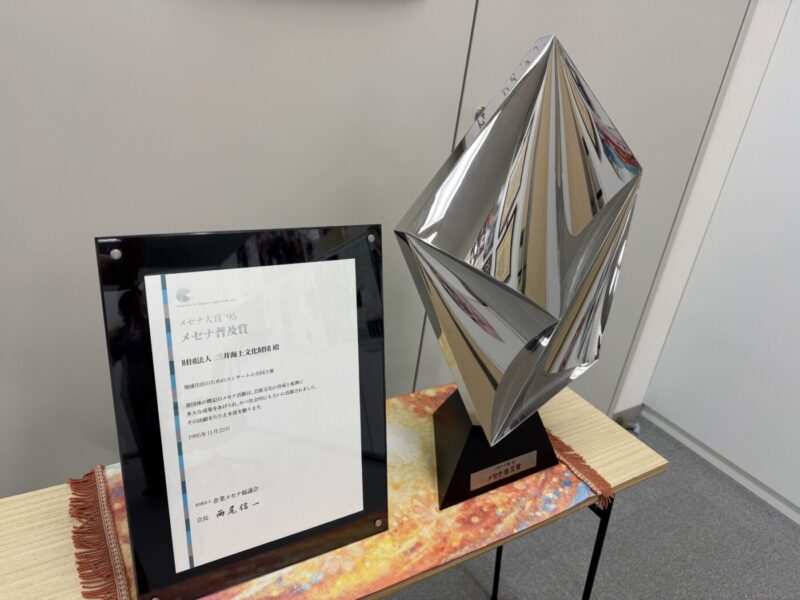

事務所に飾られている、メセナ大賞 ’95 「メセナ普及賞」の賞状と記念品

企業メセナの持続可能性と未来

あわせて特筆すべきは、「ときめくひととき」では現地主催者や来場者の経費的な負担が最小限に抑えられ、金銭的、心理的なハードルをできるだけ取り除くかたちになっていることだ。支出の約7割は三井住友海上社の寄付金でカバーされ、開催地が負担するのは残りの3割のみ。収入は全額、現地主催者に入る。チケット代は開催地の支出分をカバーする程度の価格(1,000~1,500円程度)に抑えられている。一方で、入場料を著しく廉価または無料にすることはしない。宮下さんは東北地方を訪れた際、現地の関係者から「東日本大震災後にいろんなアーティストの方が無料で公演をおこなった結果、その後の有料公演へのハードルが高くなってしまった」というエピソードも聞いたという。

また2023年からは、三井住友海上社員も当日運営ボランティアとして参加している。それまでも各地の社員がコンサートを聴きに来ることはあったが、現在ではチケットもぎりやパンフレット配布、鑑賞マナーの周知など、より積極的に運営に携わっているそうだ。

-800x600.jpg)

社員ボランティアの様子(第1042回 茨城県守谷市)

最後に、この事業が開始した1990年頃の状況と比較しながら、未来への展望をうかがった。

-800x600.jpg)

体験も交えた子どもミニコンサート(第1051回 群馬県玉村町)

取材を終えて

地域住民のためのコンサート「三井住友海上文化財団 ときめくひととき」は、企業が自社の強みを活かしながら地域の課題に向き合い、ともに解決しようとする姿勢から生まれたメセナ活動である。その取り組みは、単なる金銭的支援以上に人々の心に深く刻まれ、地域や世代を超えて文化を紡ぐ役割を担っている。これはまさに、企業の文化芸術支援活動が目指すべき、ひとつの理想的なモデルといえるだろう。

一つひとつの町に寄り添いながら、広範囲でプロジェクトを実現する取り組みの背後には、「世界にふたつとないコンサートを届けたい」という熱意のある担当者、関係者、そしてアーティストの存在が欠かせないこともあらためて感じた。事業の立ち上げ当時から受け継がれている変わらない想い、そして時代や地域にあわせて柔軟に変わりゆく事業のあり方――それらが美しいバランスを築きながら、三井住友海上文化財団はこれからも、音楽の喜びを受け取る機会を全国に届けてくれるだろう。そのことに心からの敬意を表しつつ、この記事を締めくくりたい。

取材日:2025年8月25日(月)

取材先:公益財団法人三井住友海上文化財団