「2024年度メセナ活動実態調査」報告会 ~企業の社会的価値を発信するメセナ活動~

企業による芸術文化振興の取り組みに関する「メセナ活動実態調査」の2024年度調査結果の報告会を開催します。

前半は、最新の調査結果報告とともに、社業と関連し、企業価値創造に資するメセナ活動の具体的な事例について、企業ご担当者様より発表いただきます。

後半では、数々の企業ミュージアムを取材してこられた電通PRコンサルティングの藤井様に、パブリックリレーションズの専門家としての視点から、“PRとは何か”、“企業ミュージアムの価値と可能性”について講演いただき、メセナ活動を通じて企業が社会的価値を発信することの意義と重要性を掘り下げていきます。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】チラシ(PDF)

■日 時:2025年7月23日(水) 14:00~16:00(開場13:30)

■会 場:電通本社ビル内会議室

(〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目8-1)

■参加費:一般:3,000円 学生:500円 協議会会員:無料

■定員:

・会場:50名 (定員になり次第、受付終了いたします)

・オンライン:人数制限なし ※アーカイブ配信[7月30日(水)~8月31日(日)]

■お申込み方法:

(1) クレジットカード(VISA, Master, JCB, AMEX)払いの方

Peatix:https://mecenatresearch2024.peatix.com

(2)事前の銀行振込の方、協議会会員の方

専用フォーム:https://pro.form-mailer.jp/fms/2e1fa8d9335016

※<会場参加の方へ>会場での現金のお支払いは、今回ご利用いただけません。

恐れ入りますが、「事前の銀行振込」または「クレジットカードでのお支払い」をご利用ください。

■お申込み締切:7月16日(水)

<アーカイブ視聴の申込> Peatix(クレジットカード払い):7月22日(火)まで、専用フォーム(事前振込、協議会会員):8月6日(水)まで

主催:公益社団法人 企業メセナ協議会 協力:株式会社 電通

委託:独立行政法人日本芸術文化振興会委託事業「令和7年度文化芸術活動の動向把握に向けた基礎資料収集事業」

【プログラム】

◇開会ご挨拶 夏坂真澄[企業メセナ協議会 理事長]

◇2024年度メセナ活動実態調査結果報告

天野真一 氏[企業メセナ協議会 調査研究部会長/キヤノン(株) サステナビリティ推進本部 社会文化担当主幹]

◇メセナ活動のご紹介

(1)エーザイ株式会社

「54年続く内藤記念くすり博物館の社会貢献」

森田 宏 氏[内藤記念くすり博物館 館長]

(2)富士フイルムホールディングス株式会社

「-写真を通じて笑顔の回数を増やしていく- フジフイルム スクエアの活動」

間瀬紀美子 氏[コーポレートコミュニケーション部 宣伝グループ フジフイルム スクエア館長]

◇特別講演 株式会社電通PRコンサルティング

「パブリックリレーションズと企業ミュージアム~再定義されるミュージアムの価値と可能性」

藤井京子 氏[エグゼクティブオフィス 広報部 シニアコンサルタント/国際教養大学大学院 客員准教授]

◇閉会ご挨拶 澤田澄子[企業メセナ協議会 常務理事]

※会場参加の方は、16:30から、「アドミュージアム東京 見学」(17:20頃終了)へ参加いただくことができます。

本報告会へのお申込み時に、見学参加希望につきましてもおうかがいいたします。

【登壇者プロフィール】(敬称略)

.jpg) |

天野真一 *企業メセナ協議会 調査研究部会長 [キヤノン(株) サステナビリティ推進本部 社会文化担当主幹] 1987年入社。障がい者用機器開発に携わったのち、キヤノンの技術とアートを結びつけるメセナ活動「キヤノンアートラボ」を担当。その後、広報部門でのカメラ担当を経て、CSR部門にて、メセナ活動、フィランソロピー活動に従事。2022年1月より現職。 |

.png) |

森田 宏 [エーザイ(株) 内藤記念くすり博物館 館長] 昭和27年埼玉県生まれ。北陸先端科学技術大学院大学卒(経営学修士) エーザイ(KK)昭和50年入社後、医薬品営業配属平成8年まで従事、その後本社管理部門(経営企画部、知創部、秘書室、総務環境安全部)を担当。平成24年から内藤記念くすり博物館館長に就任、現任。日本薬史学会理事、岐阜県博物館協会理事、日本植物園協会シンポジウム委員、各務原市観光協会会長 |

.jpg) |

間瀬紀美子 [富士フイルムホールディングス(株) コーポレートコミュニケーション部 宣伝グループフジフイルム スクエア館長] 1991年に入社し、コマーシャルカメラマン向け営業として、当時主力事業であった写真分野に携わる。その後産休育休を経て2001年に広報部に異動し、グループ約7万人の社内コミュニケーションをリード。2019年に宣伝部に異動し、メセナ・イベントグループの統括及びフジフイルム スクエアの館長を務める。 |

|

藤井京子 [(株)電通PRコンサルティング エグゼクティブオフィス 広報部 シニアコンサルタント/国際教養大学大学院 客員准教授] 慶應義塾大学商学部卒業後、電通PRセンター(現電通PRコンサルティング)入社。 約40年間、同社でクライアントサポートに従事。現在は自社のPRを担当。 2015年国際PR協会ゴールデンワールドアワード受賞。2024年より国際教養大学大学院 客員准教授。日本PR協会認定PRプランナー、日本PR協会会員 国際・交流委員会委員、 国際PR協会会員 |

開催報告

2025年7月23日(水)、電通本社ビル内会議室(東京都港区)において、「2024年度メセナ活動実態調査」の報告会が開催された。

今年度のテーマは、「企業の社会的価値を発信するメセナ活動」。最新のメセナ活動の調査報告に続き、メセナ活動の紹介として2社が登壇。後半は、株式会社電通PRコンサルティングの藤井京子氏による講演が行われた。

開催概要はこちら

◇2024年度メセナ活動実態調査結果報告

天野真一 氏[企業メセナ協議会 調査研究部会長/キヤノン(株) サステナビリティ推進本部 社会文化担当主幹]

2024年度のメセナ活動実態調査は、対象期間を2023年4月〜2024年3月とし、日本国内企業2,126社、企業財団321団体を対象に実施した。集計・分析した調査結果のまとめは、2025年2月に『メセナレポート2024』として発行されている。報告は、メセナ活動の取り組み目的、社員の参画・参加について、SNSの活用状況の3つを中心に行われた。

1つ目の、企業によるメセナ活動の取り組み目的について、本調査では長年「芸術文化支援のため」の回答割合が最も高い状態が続いていたが、2024年度調査では「社業との関連、企業価値創造のため」の回答数が初めて同数となった。このことから、社業や自社の価値創造に資するメセナ活動の重要性が増していることがわかる。

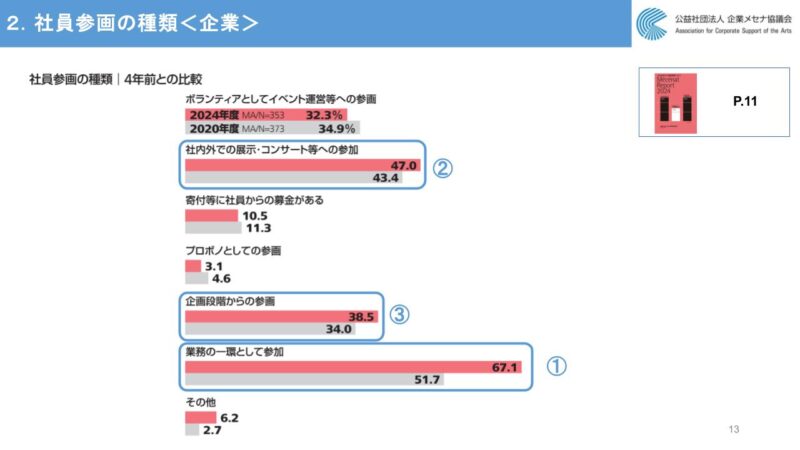

2つ目の、メセナ活動への社員の参画・参加については、参画の種類のうち「業務の一環としての参加」が51.7%から67.1%と大きく回答割合を伸ばすとともに、「社内外での展示・コンサート等への参加」「企画段階からの参加」もそれぞれ割合を増やした。このことから、社員参画・参加の形が多様化していることが読み取れる。

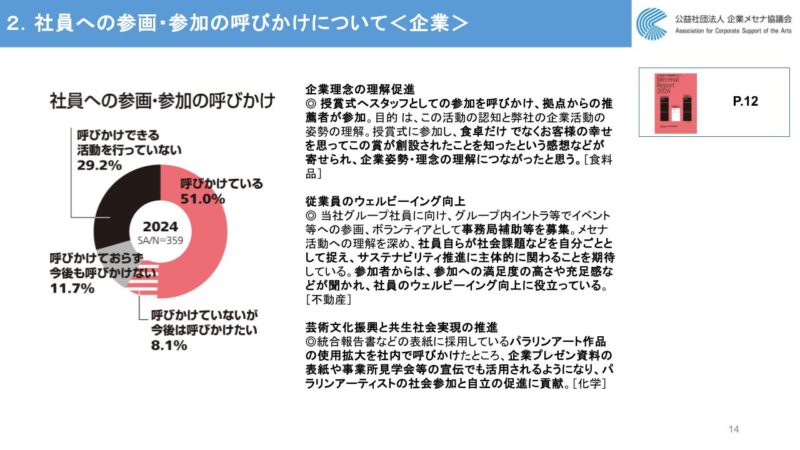

また、社員へ呼びかけできる活動を行っている企業(254社)のうち7割強(183社)は社内イントラやメールなどを通じて呼びかけを実施。集まった自由回答からは、「企業姿勢・理念の理解につながった」「社員のウェルビーイングの向上に役立っている」などの声が寄せられた。

メセナ活動への参画・参加を社員に呼びかけることによって、社員のウェルビーイング向上、および企業理念や経営理念への社員理解の深まりなどの成果を得られているようだ。

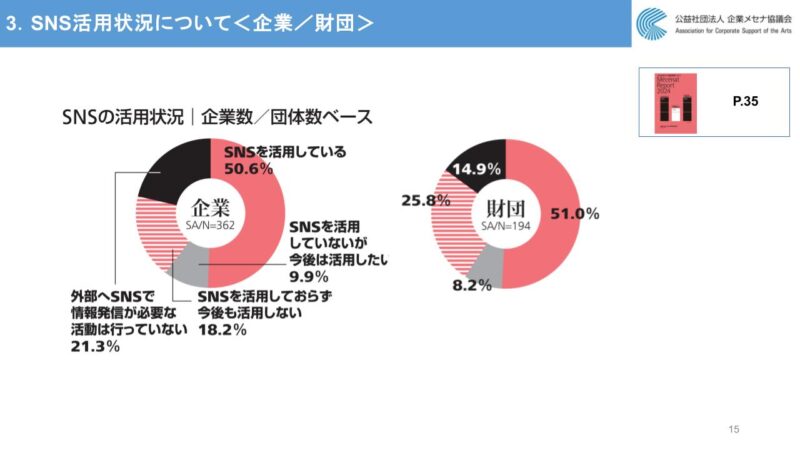

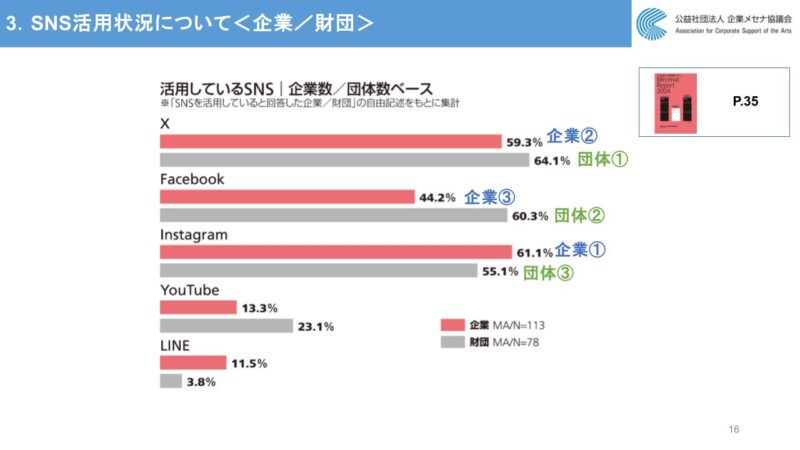

3つ目のSNSの活用状況については、企業・財団ともに半数以上がメセナ活動でSNSを活用していると回答し、活用するSNSとして、Instagram、X、Facebookなどを挙げた。

SNSの活用により、メセナ活動の舞台裏など多面的な情報発信が進み、活動への共感の輪を広げている。またSNSを通じて自社社員の参加意識や会社へのロイヤルティも活性化するという流れができているのではないだろうか。

◇メセナ活動のご紹介

(1)エーザイ株式会社

「54年続く内藤記念くすり博物館の社会貢献」

森田 宏 氏[内藤記念くすり博物館 館長]

エーザイ株式会社が運営する内藤記念くすり博物館は、エーザイ創業者の内藤豊次氏により、1971年に岐阜県の各務原市の同社工場に隣接して設立された。収蔵資料65,000点、常設展示2,000点におよぶ薬に関する資料を集めた博物展示館のほか、薬草園と図書館を併設している。

博物展示館では、医薬の歴史に沿って、古代中国から伝わった薬物に関する知識がまとめられた『本草書』や漢方薬のルーツの本『傷寒論』などをはじめ、江戸時代の薬局の看板や薬入れ、さらに1944年、英米に続いて開発に成功し、戦後製薬会社が発展していく礎となる国産初のペニシリンなどの貴重な資料が展示されている。また、毎年テーマを設けて本を出し、企画展を開催している。

さらに社会貢献活動として、薬草園に若年性認知症の方の就労を3年半受け入れたほか、毎月認知症の方とその家族を対象にした集い「オレンジカフェ」を博物館のロビーで開催している。その他にも薬草園の収穫体験やガイドツアーなど、年間50回程度のイベントを実施している。また、地域との連携としては、現在123名のボランティアが薬草園の管理に携わり、除草作業のほか、薬草の栽培や収穫、利用などを楽しんでいる。

以前は企業博物館が文化庁の登録博物館になることができなかったが、法律が変わったことにより、内藤記念くすり博物館も2024年5月に認定を得ることができた。社会貢献を目的とした登録博物館に認定されたことにより、より広く社会に認められ、職員のモチベーション向上にもつながった、と感じている。

今後も健康福祉に寄与する社会貢献活動と地域貢献活動を充実させ、特に認知症に関する情報発信拠点と登録博物館としての役割を果たしていきたい。また、薬にまつわる古文書の解説と展示や、資料を保存する管理方式の一新などとともに、SNSでの情報発信にも力を入れて取り組んでいきたい。

(2)富士フイルムホールディングス株式会社

「-写真を通じて笑顔の回数を増やしていく- フジフイルム スクエアの活動」

間瀬紀美子 氏[コーポレートコミュニケーション部 宣伝グループ フジフイルム スクエア館長]

富士フイルムホールディングス株式会社は、1934年に映画用フィルムの国産化を使命に創業し、写真の普及、発展に寄与してきた。デジタル化による写真市場の急激な環境変化を受けて、技術の棚卸しを行い、現在はヘルスケア、エレクトロニクス、ビジネスイノベーション、イメージング4つの領域で事業を行っている。

富士フイルムのメセナ活動として代表的なものに、フジフイルム スクエアの運営とフジフイルム フォトコレクションがある。

フジフイルム スクエアは、東京ミッドタウン(東京都港区)1階にある、写真の持つ価値を伝える活動の一環として2007年に開館した複合型ショールームだ。年中無休(年末年始を除く)、無料で開館している。

その一角にある富士フイルムフォトサロンでは、年間で約80本の写真展を開催し、約40万人が訪れている。来館者は、50代・60代や写真愛好家が中心だったが、絵本の世界を大型プリントで再現し楽しんでもらう写真展、夜のキャンプの雰囲気を体感できる写真展、さらには若手写真家育成を図る応援プロジェクトなど、多彩な展示を企画し、より幅広い世代や写真になじみのない人にもアプローチしている。来館者アンケートから、「写真でこんなに感動するものなんだと感じた」「2歳の子供も目をキラキラさせて見ていた」などの感想が寄せられている。

フォトサロンとともにフジフイルム スクエア内にある、写真歴史博物館では、富士フイルムの歴代のカメラや貴重なアンティークカメラなどを展示。写真関連製品の研究開発に長年携わってきたOBがコンシェルジュとして展示を解説するイベントを毎日開催している。

もう一つのメセナ活動の軸である「フジフイルム フォトコレクション」は、写真文化を守るという理念に基づいてコレクションした作品群のこと。創立80周年と90周年の際にコレクションとして写真作品の収集を行い、日本国内の美術館や博物館からの依頼によって、無料で貸出をしている。この10年間で20カ所以上の場所で展示され、20万人以上の方に写真文化に触れていただいた。

メセナ活動を継続的に行ううえで、重要なことの一つに、社内の理解促進がある。イントラネットなどを通じてフジフイルム スクエアの認知度アップや展示案内の強化をしている。その結果、展示を鑑賞した従業員からも「会社として誇るべき活動だ」という感想をもらうなどメセナ活動の土台となる社内からの理解も深めている。

2024年に富士フイルムグループは、グループパーパスとして「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」を制定した。これからも写真文化の発展に貢献するとともに、メセナ活動を通じて、地球上の笑顔の回数を増やしていきたい。

◇特別講演 株式会社電通PRコンサルティング

「パブリックリレーションズと企業ミュージアム~再定義されるミュージアムの価値と可能性」

藤井京子 氏[エグゼクティブオフィス 広報部 シニアコンサルタント/国際教養大学大学院 客員准教授]

株式会社電通PRコンサルティングは、2022年から国内34の企業ミュージアムをPR視点で取材。その内容を電通報の連載記事として紹介し、連載をまとめた書籍『企業ミュージアムへようこそ』(上/下巻)を出版している。

そもそもPRとは、「Public Relations(パブリックリレーションズ)」の略称。組織が組織を取り巻くパブリックとの間に良好な関係を構築・維持することであると定義される。パブリックとは、組織にとって重要なオーディエンスである、既存・潜在顧客、従業員、経営者、投資家、メディア、政府、サプライヤー、オピニオン形成者を含む。PRの実務家はPESO(Paid、Earned、Shared、Owned)と呼ばれるメディアを使って、多面的なコミュニケーションをとっている。

電通PRコンサルティングでは、企業ミュージアムを企業のオウンドメディアと位置づけ、パブリックとの関係構築・維持のために、どのようなコンテンツをどのように活用しているかを明らかにした。全国には200以上の企業ミュージアムが存在すると言われているが、ここでは、具体的に5つの企業ミュージアムを紹介する。

事例1:資生堂企業資料館

株式会社資生堂が創業120周年を記念して、静岡県掛川市に1992年にオープン。設立当時の社長が人、物、金に加えて「第4の経営資産」と呼ぶ、「企業文化」をアーカイブするために設立された。創業以来のあらゆる商品、機関誌、宣伝制作物などが保存されている。これら資料は海外でも展示されたり、マサチューセッツ工科大学へ教材としても提供されており、日本のソフトパワーとしての役割も果たしている。さらに過去の製品や広告にみられるイノベーションから、新たなイノベーションのためのインスピレーションを得られる場ともなっている。

事例2: TOTOミュージアム

2015年、創立100周年記念事業の一環として、福岡県北九州市に設立された。1階はショールーム、2階は展示室となっている。展示には日本初のユニットバスルームや米国向けに開発された節水型便器などがあり、単なる製品紹介にとどまらず、それら技術イノベーションの背景や、なぜそれが生まれ、社会にどのような意味があったのかを学ぶことができる。また、北九州市の人気の観光施設として地域経済の活性化に貢献。学習コンテンツとして、地元の教育機関に学びの場も提供している。

2020年に創業100周年を記念して東京都港区に設立された。創業時から時系列に沿って、100年の歴史が展示されている。成功の歴史だけではなく、1960年代の経営危機など、自社の黒歴史についても展示している点が特徴。1971年からの宅急便事業により物流業界にイノベーションを起こしていった背景を理解するうえでも重要な展示物を見ることがきる。また対外的にも自社の黒歴史を隠さずにさらけだす姿勢は、信頼感や好感の醸成へとつながっている。

事例4: ダスキンミュージアム

創業50周年事業の一環として、大阪府吹田市に2015年にオープンした。2階のおそうじ館は掃除やダスキンの歴史を学べる展示があり、1階のミスドミュージアムは吹田市のこども食堂に通う子ども達を招待するなど、地域貢献の場ともなっている。2024年の改正障害者差別解消法の施行を受け、階段をスロープに改修し、展示のタッチパネルも車椅子利用者や子どもたちに配慮したものにした。このバリアフリー化には、ダスキンが行う障害者リーダー育成事業の修了生をアドバイザーに迎えて行われるなど、DEI実践の場ともなっている。

事例5:ミキモト真珠島

三重県鳥羽市に1951年、オープン。1893年に創業者の御木本幸吉氏が世界で初めて真珠の養殖に成功した場所で、真珠の歴史などを学べる真珠博物館、ミキモトの歴史を学べる御木本幸吉記念館がある。インバウンド観光にも力を入れており、各国の駐日大使や海外の王室のメンバーも含め、世界中から多くの観光客が訪れている。企業が文化交流を通して他国の人と良好な関係を築く、民間外交の重要性を感じていた創業者の思いを受け継ぎ、一企業の広報を超えて、高い視座を持って運営されている。

企業ミュージアムがもたらす新たな可能性としては、①イノベーションの創造とそれをもたらした背景や企業文化について学べる場所であること、②展示物を「ソフトパワー」として、その価値観や文化的魅力をグローバルに発信できること、③企業の倫理観や社会責任、社会に対する誠実な姿勢など、会社にある徳(社徳)を感じてもらえる空間であること、の3点があげられる。企業ミュージアムは、一過性の宣伝施設ではなく、パブリックの共感と深いエンゲージメントを生み出すことができる究極のオウンドメディアである。

今回の報告会全体を通して、メセナ活動は企業のメッセージを社内外に伝え、その価値を高めることに寄与する大きな可能性があることが感じられた。今後も企業のメセナ活動の発展と連携によって、新たな社会的な価値が生み出されることを期待したい。

【報告】福井尚子(ふくい・なおこ)/メセナライター